Die Heizungsanlage ist das Herzstück Ihres Gebäudes. Sie stellt die Wärme bereit mit der das Gebäude beheizt wird und in den meisten Fällen stellt Sie auch noch die Wärme für die Warmwasserbereitung zur Verfügung.

Heizungsanlage bedeutet aber nicht gleich Wärmeerzeuger. Denn die Heizungsanlage besteht aus mehr als nur dem Wärmeerzeuger. Zur Heizungsanlage gehören außerdem: Rohrleitungen (Vor- und Rücklauf), die Regelung, sowie die Heizkörper oder die Flächenheizung.

Die bekanntesten Brennstoffe sind Gas, Öl, Holz in Form von Pellets und die erneuerbaren Energien. Besonders die erneuerbaren oder auch regenerativen Energien sind in den letzten Jahren immer bekannter und wichtiger geworden. Denn die erneuerbaren Energien haben den gegenüber den fossilen Brennstoffen den großen Vorteil, dass sie in einem nahezu unerschöpflichen Maß zur Verfügung stehen.

Zu den erneuerbaren/regenerativen Energien gehören:

- Wind/Luft

- Wasser

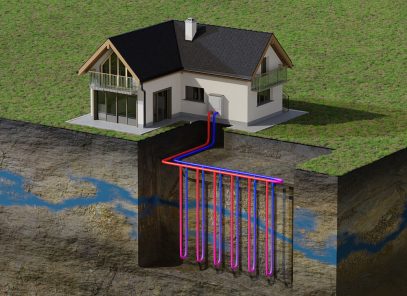

- Geothermie

- Sonne

- Biomasse

Der aktuell am meisten eingebaute Wärmeerzeuger ist die Wärmepumpe. Wärmepumpen wandeln in der Umwelt gespeicherte thermische Energie in Wärme um, statt Gas oder Öl zu verbrennen. Als Wärmequellen dienen Luft, Erde und Wasser. Solarthermie eignet sich perfekt zur Trinkwassererwärmung und Unterstützung der Heizwärmeversorgung – sowohl für Wärmepumpen als auch für Brennwertsysteme eine ideale regenerative Ergänzung.

Besonders effizient und sparsam arbeitet eine Wärmepumpe dabei nur, wenn das Heizsystem mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommt. Das ist zum Beispiel mit Flächenheizungen oder speziellen Wärmepumpenheizkörpern der Fall.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Umweltheizung zur Wärmegewinnung aus der Luft. Sie hebt die Temperatur des Heizungswassers an und sorgt energiesparend sowie umweltfreundlich für warme Räume. Am besten funktioniert das bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Bei Bedarf sorgt die Wärmepumpe aber auch für warmes Trinkwasser, manche Wärmepumpen erreichen dabei unabhängig von der Außentemperatur, Werte von über 70°C im Vorlauf.

Es wird der Einbau von effizienten Wärmeerzeugern, Anlagen zur Heizungsunterstützung und der Anschluss an ein Wärme- oder Gebäudenetz (mind. 25% der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien) gefördert.

Fördergegenstand

| Anlagenart | Förderung in % |

| Biomassenheizung | 30 |

| Solarthermieanlagen | 30 |

| Wärmepumpen | 30 (max. 70) |

| Stationäre Brennstoffzellenheizung | 30 |

| Anschluss an ein Gebäudenetz | 30 |

| Anschluss an ein Wärmenetz | 30 |

Welche Heizungsanlage ist für mein Gebäude am besten?

Diese Frage lässt sich nicht pauschalisiert beantworten.

Die „richtige“ Heizungsanlage ist nicht nur von dem Gebäude abhängig, sondern vor allem auch von dem Heizungssystem (Heizkörper oder Fußbodenheizung). Bei einer Fußbodenheizung eignet sich auf Grund der niedrigen Vorlauftemperaturen am besten die Wärmepumpe. Bei der Verwendung von Heizkörpern kann ebenfalls eine Wärmepumpe zum Einsatz kommen. Allerdings sind hierfür noch weitere Schritte notwendig, so müssen voraussichtlich die Heizkörper ausgetauscht werden. Jedoch können auch andere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Heizlast des Gebäudes zu senken und somit den Austausch der Heizkörper zu umgehen.

Kreislauf der Wärmepumpe

Schritt 1: Umweltenergie verdampft Kältemittel

Im ersten Schritt des Kreislaufs wird das Kältemittel verdampft. Anschließend nimmt die Wärmepumpe thermische Energie aus der Umgebung auf. Dies geschieht mittels Ventilator, der die Luft an einen Wärmetauscher leitet. Durch diesen fließt ein Kältemittel. Das Besondere an dem Kältemittel ist, dass es bereits bei geringen Temperaturen vollständig verdampft.

Schritt 2: Kompressor verdichtet Kältemitteldampf

Bei diesem Schritt wird das Kältemittel von einem Verdichter komprimiert, sodass mit seinem Druck auch die Temperatur ansteigt.

Schritt 3: Wärmepumpe erhitzt das Heizungswasser

Hat der Kältemitteldampf die benötigte Temperatur erreicht, strömt er über einen weiteren Wärmetauscher. Hier wird die transportierte thermische Energie an das Heizsystem abgeben, wobei das Kältemittel selbst abkühlt und verflüssigt wird.

Schritt 4: Kältemittel wird entspannt

Im letzten Schritt des Kreislaufs strömt das Kältemittel durch ein sogenanntes Expansionsventil. Dabei sinken Temperatur und Druck ab. Der Prozess kann von vorn beginnen.

Antragstellung auf Förderung

Die Antragsstellung erfordert die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten und/oder einer Fachfirma für Heizung.

Wenn Sie einen Antrag für die Förderung benötigen, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns über den untenstehenden Button (Kontakformular).